Ø In der Buchfassung, die in der Scheisz wohl nie zu realisieren sein wird, gibt es keine Anmerkungen, sondern Nebentexte wie kleine abgelegene Kulturfelder (Äcker und Wiesen). Fürs Internet praktischer sind die archaischen Fußnoten, zu denen hin und von denen weg man einfach zu springen vermag.

Ø Die Bilder sind, mit einer Ausnahme, in zwei selbständigen Dateien gesammelt:

Ø Bilder 1 zum Kapitel Vissoie

Ø Bilder 2 zum Kapitel Vissoie.

ü Bemerkung zur Textvorlage: Dieser Abschnitt versteht sich als gewöhnliche Rezension von Crettaz 1979 [der Titel Histoire et sociologie d’une vallée de haute montagne durant le 19e siècle ist text- und seitengleich mit Nomades et sédentaires. Communautés et communes en procès dans le Val d’Anniviers, wo die Fotos nicht unterdrückt wurden und mit der Urfassung als Typoskript Le Val d’Anniviers de 1798 à 1904. Communes en procès. Destin d’une vallée des Alpes durant le dix-neuvième siècle, Genève 1973], mit dem Versuch, dieses temperamentvolle Werk eng zusammengefaßt auch deutsch lesbar zu machen. Im Haupttext wird den Thesen des gebürtigen Vissoyarden gefolgt, die sich äußerst diszipliniert auf die Ereignisse mit einem Bezug auf Vissoie beschränken. Die Kommentare überschreiten diese Schranken, indem sie weitere Literatur heranziehen, die auch andere Seiten des Val d’Anniviers beleuchtet.

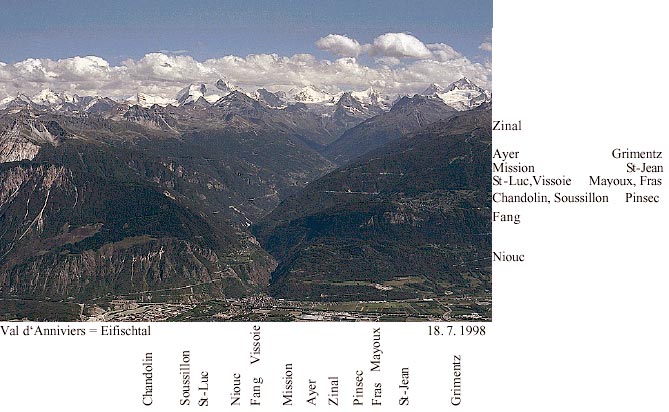

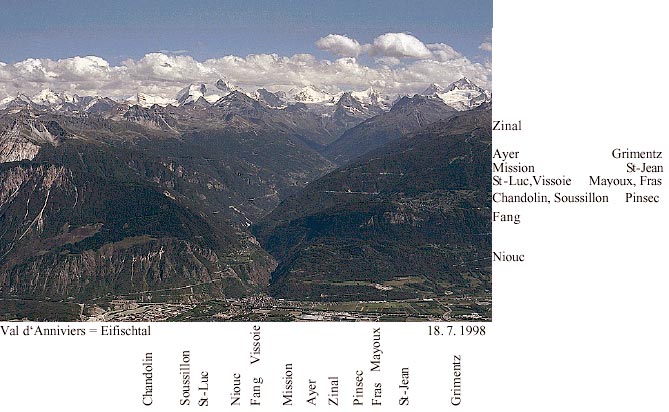

Geographische Bemerkung: Die kleinen Dörfer Pinsec, Fras und Mayoux wie auch St-Jean und Grimentz sind bei dieser Foto versteckt hinter der Flanke, die von der Crêt du Midi auf der orographisch linken Seite des Tals über Tracuit, also den Übergang, zur Navisence hinunterzieht (alles rechts von Montana gesehen). Im sichtbaren Bereich sind das Dorf Vercorin Mitte rechts und weiter abwärts Richtung Chippis die paar Häuser von Brie zu sehen, die aber nie zum Siderser Zehndenviertel Val d’Anniviers gehörten, sondern zu Chalais (Chastonay 1996). Allerdings ging der Weg bis ins Jahr 1613 hier durch (Sierre-Chippis-Brie-Vercorin-Pinsec-Vissoie); dann erst wurde der Bretterweg durch die zwei Pontisschluchten halsbrecherisch gebaut, der dann nach mehr als 150 Jahren auch für Karren befahrbar gemacht wurde (Meyer 1914, 18). Chandolin hatte immer schon einen Weg zwischen Brie und Vercorin über den Talgrund nach Fang und direkt hinauf oder von der Navisence über Soussillon, also zwischen den Pontisschluchten hinauf oder von Chippis über Niouc und den Gorbetschgrat nach Hause. Vor 1613 gehörte der Weiler Niouc zu Chandolin, dann bis heute zu Luc bzw. St-Luc, von wo das Wasser dann auch geholt werden mußte. – Den Bretter- oder Brückenweg durch die Pontisschluchten hat man sich vorzustellen wie die Wasserleiten, die mittels ausgeschlagenen Löchern und Traghölzern in die Felsen hineingehenkt wurden. Eine Foto ist abgedruckt von solch einem schwindlig-scheußlichen Bretterweg zwischen Ausserberg und Leiggern – der Lattma – in Stebler 1914, 35 und, etwas anders fotografiert und leider ein wenig verschwommen in M. Schmid 1994, 99.

Um sich der Bestimmung der Kraft der Geschichte im Val d’Anniviers [1] als dessem Besonderen zu nähern – und es gibt seit dem Sündenfall Bourritt 1781 die Tendenz, diese wundersame Talschaft von den anderen des Wallis abzuheben – sind drei Abschnitte zu unterscheiden, denen sich eine Art unendlicher Wiederholung anfügt: a) die Zeit des feudalen, vom Sittener Bischof abhängigen Nomadensystems vor 1798, b) der Einbruch der Moderne im Vertrag von 1798 und c) der lange andauernde Widerstand dagegen, manifest werdend aber erst nach knapp 20 Jahren. Noch einmal fast hundert Jahre später wechseln die Vorzeichen der Modernisierung, indem d) das widerständige Vissoie gegen die mittlerweile rückständig wirkende Talschaft für einen modernen Rechtsstatus kämpft. Der Vorzeichenwechsel ist allerdings nicht eindeutig, weil eine vollständige Modernisierung, die alles Traditionalistische nur als reflektiertes dulden würde, auf einem bäuerlichen Boden gar nicht denkbar scheint.

Vor dem Jahr 1798

Das gesellschaftliche Val d’Anniviers existiert über lange Zeit als relativ geschlossenes feudales Nomadensystem, gegliedert in vier Teile, von denen der erste, Luc und Chandolin, auch als obere Hälfte der unteren des Tales gegenübersteht:

· Luc und Chandolin

· Ayer und Mission

· Grimentz und St-Jean

·

Vissoie, Pinsec, Combaz und Fras.

Zu diesen zehn Dörfern gehören noch weitere wie Zinal, Mayoux, Niouc, Soussillon und Fang, in denen genau gleich wie in den anderen über eine gewisse Zeit des Jahres gewohnt wird, die aber in keiner formellen Verwaltung organisiert sind. [2] Als Dorf- oder Gemeindeverwaltung darf man sich natürlich keine starre und große Sache vorstellen, nichtsdestoweniger bleiben diese unterschiedlichen rechtlichen Eigenschaften der Dörfer auseinanderzuhalten; fürs Bauernleben war nicht die dörflich-örtliche Repräsentation prägend, sondern die sachbezogenen einzelnen Korporationen, die sich dorfübergreifend organisierten. Genossenschaften, die das Gemeinwerk regelten (das natürlich auch aus einfacher Nachbarschaftshilfe bestehen konnte), gab es unzählige, große und kleine, bezüglich der Alpbewirtschaftung im Tal allein zweiundzwanzig. Obwohl die Arbeit in den Rebbergen neben der Instandhaltung der Wege die wichtigste Gemeindefron war, scheint der gesellschaftliche Aufenthalt in diesen Zonen außerhalb des Tales nicht zu eigentlichen Dorfschaften geführt zu haben. [3]

Man muß hier ganz trivial denken: eben weil die Anniviarden aus dem Val d’Anniviers herabsteigen, verstehen sie sich niemals als Bürger von Siders und Umgebung, und es sind diese Orte, Vororte oder Stadtteile im System der Selbstvorstellung und im gelebten Selbstverständnis unmöglich Dorfschaften. Bis ins 19. Jahrhundert waren die Weinberge der Anniviarden zwar streng als Eigentum der einzelnen Dörfer gehalten, aber doch alle, nach Crettaz Seite 219, seit dem 16. Jahrhundert westlich von Siders auf demselben Platz namens Croix benachbart. In dieser unklaren Wohnrechtssituation auf dem Boden des Rhonetals bildet die Ausnahme vielleicht Muraz als eigenes Dorf von Luc und Chandolin, wenn auch dies wahrscheinlich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts (Gyr 1994, 40ff). Es ist überhaupt wegen des mehrfachen Bürgerrechts eine strikte Zuordnung der Siderser Quartiere zu den einzelnen Dörfern nur mit Fragezeichen möglich. Trotzdem: Die Luquerands und Chandolinards wohnen in Muraz und Viouc, die von St-Jean in Zarvettaz, die von Pinsec und Fras in Noës, die von Vissoie, Mission und Grimentz in Villaz und die Cuimeyards in Veyraz; Ayer wird von Crettaz, 30, vergessen. – Aber um so klarer: diejenigen Bilder, die die Anniviarden als Nomaden mit großem Huckepack berühmt gemacht haben, zeigen sie beim Einzug in Siders und Umgebung, wo sie trotz allem also nicht nur sich aufgehalten, sondern regelrecht gewohnt hatten. [4]

Im ganzen Tal gibt es bis 1805 nur eine Kirche (dann eine erste weitere in Luc, welche Erneuerung die Trennung eines oberen Teiles mit Luc und Chandolin gegenüber einem unteren vertärkt). Ihr Standort Vissoie bildet im doppelten Sinn das Zentrum des Tales, das Wichtige selbst zu sein und das Wichtige nur zusammenzuhalten. Es kommen hier die Leute am Sonntag zur Messe und daran anschließend zum ebenso verbindenden politischen Palaver, an anderen ungefähr vier Tagen im Jahr zum Markt. Als Durchgangsort aber ist Vissoie eben auch nur dieses, Ort des Vorbeigehens, nicht des gelebten Lebens, wo man auch schlafen würde. Vissoie war also, obwohl in niemals bestrittener Weise Hauptort des Tals, im Vergleich zu Grimentz, Chandolin, Luc und Ayer immer ein kleiner Ort. Ein kleiner Ort, der den Pfarrer beherbergt – und den Statthalter des Bischofs, zuerst als Vizedominus in vererbbarer Amtsstellung, dann, als das Geschlecht der Herren von Anniviers mit der Auswärtsverheiratung der letzten Töchter „ausstarb”, als Kastellane, die direkt vom Bischof eingesetzt wurden und irgendwo im Zehnden Siders Wohnsitz haben konnten, weil sie sich in Vissoie von einem Vizekastellan vertreten lassen konnten, den die Anniviarden ihrerseits selbst wählen durften.

Jede Familie des Tals kann gleichzeitig an verschiedenen Orten das Bürgerrecht erwerben, was durch eine gewisse Einkaufssumme geschieht sowie durch den Besitz von Gütern im Dorf selbst oder in seiner Umgebung. [5] Als Bürger profitiert man vom gemeinsamen Einkommen, insbesondere vom Wein, dessen gesellschaftliche Bedeutung kaum hoch genug einzuschätzen ist, und man kann bei Gemeindeangelegenheiten mitbestimmen; jedes männliche Familienmitglied über 18 Jahre hat eine Stimme. Neben den Communiers gibt es noch die bloßen Habitants, Wohnadressen ohne lokale Rechte. Obwohl die Familien zur selben Zeit an mehreren Orten im Tal Communiers und Habitants sind, verstehen sich die einzelnen doch pointiert als Grimentzarde oder Luquerands oder Chandolinards; bis ins 19. Jahrhundert hinein lassen sich die Familiennamen eindeutig den einzelnen Orten zuschreiben (für Ausnahmen vgl. die Namenregister in Zufferey 1973a und b), und selbst das aktuelle Telefonbuch unterstützt diese These. Nach 1798 entwickelt sich die Unterscheidung zwischen Communiers und Habitants zur bornierten der Burger mit speziellen Traditionsrechten und den bloßen politischen Bürgern. Auf Seiten 26 und 206 spricht Crettaz noch von den Terrementiers, die Land und Güter besitzen, ohne Communiers zu sein oder schon genügend lange am Ort zu wohnen, um das Bürgerrecht zu erwerben. Der Ausdruck selbst erscheint auch Seite 73 in Punkt sechs des Vertrags von 1798. – Rüdisühli 1970 verwendet den Begriff Ausmärker für (moderne) Land- und Güterbesitzer, die nicht in der Gemeinde wohnhaft sind. [6]

Erst unter Miteinbezug der Generationenabfolge und des Heiratens erhält das Nomadensystem für den Betrachter den nötigen Schwung. Es entstehen für die einzelnen sporadisch nämlich nahezu unüberschaubare Systeme von Möglichkeiten, Rechten und Pflichten. Wenn man sich die durch Heirat entstandenen Familienbande im ganzen Val d’Anniviers vorstellt, fällt es leicht, die immer wieder angerufene Solidarität des anniviardischen Nomadensystems als gelebte Wirklichkeit zu begreifen. Bei allen Bewegungen stehen am Anfang der Analyse die Erfordernisse des Jahreslaufes, da er dazu zwingt, daß die ganze Talschaft komplett nach Siders zieht, zur Pflege der Reben und zur Ernte, und dazu zwingt, daß in der Vieh-, Gras- und Getreidewirtschaft die einzelnen Familien an denjenigen vererbten oder gekauften einzelnen Orten wohnen, wo die Frucht gerade reif geworden ist (sei es am Hauptwohnort oder auf einer der vielen Mäiensässen in den verschiedenen Höhenlagen [die Alpen wurden im Val d’Anniviers nicht von den Familienvorständen bewirtschaftet]), gleichwie daß die Mitglieder der Geteilschaften zu den lokalen Gemeinwerksarbeiten von allen diesen nah oder fern gelegenen Orten anmarschieren, wo sie eben am Werken sind. Obwohl das Bergbauernleben überall große Standfestigkeit und großes Wandervermögen in gleichem Ausmaß voraussetzt, weltweit, entsteht im Val d’Anniviers eben doch durch den allgemeinen Sog nach Sierre und durch die spezielle Eigentumsaufteilung beziehungsweise Bürgerrechtsregelung, die die einzelnen verwandtschaftlich bis in alle Talwinkel hinein miteinander verbindet und die auch als ein Ganzes oder wenigstens als ein angetöntes Ganzes von allen Orten des Tals wahrnehmbar ist, ein eigentümliches System des Nomadisierens, das dieses Ganze als gelebtes ist und das als ein solch totales an anderen alpinen Orten nicht nachzeichenbar scheint.

Superstrukturell gehören noch zum anniviardischen Feudalsystem nicht nur die kirchlichen und politischen Behörden (die im Bistum Wallis weitgehend zusammenfallen), sondern auch die mehr oder weniger eigentümliche Institution der Confrèrie du Saint-Esprit, in der sich sowohl der kulturelle wie der ökonomische Mehrwert realisiert (Heilig-Geist-Bruderschaften gab es ungefähr 60 im Wallis, gegründet zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert; Gruber 1932). Sie erklärt den Mangel an künstlerischer Erfindungskraft [7] wie aber auch die Abwesenheit von vereinzelter Armut. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde sowohl diese Institution aufgelöst und ihre Erträge, die nicht gering waren, zwischen den Gemeinden aufgeteilt wie die letzteren sich auch von den Lehen, und vielleicht in gewissem Sinne sogar restlos, loskauften. [8]

b) Der Vertrag von 1798

Vissoie hat auch mit Combaz, Fras und Pinsec zusammen nur sehr wenige Burger (Vissoie allein knapp fünfzehn). Im Zuge der Präsenz der missionarisch aufklärenden modernen Franzosen, gegen die die Anniviarden solidarisch mit den deutschsprachigen Oberwallisern lange und in religiösem Eifer gekämpft hatten, 1792, 1798 und 1799, übernimmt die Talschaft auf unklare Weise die von Frankreich diktierte Idee, daß nur Gemeinden mit mehr als 100 Stimmberechtigten an kantonalen und nationalen Wahlen aktiv mitmachen können (der Grimentzarde M. A. Tabin, nach Zufferey 1973b ein Karrierepolitiker beinahe nach heutigem Zuschnitt, war Mitglied des Helvetischen Großen Rates). Dieser Idee wird soviel Gewicht beigemessen, daß das kleine Vissoie sich dazu überreden läßt, die Eigenständigkeit aufzugeben und sich einem größeren Ort anzuschließen. [9] Die Talschaft wird neu aufgeteilt, und zwar, um genau zu sein, in zwei Schritten: zuerst schließen sich im April 1798 Grimentz und Vissoie zusammen, im November dann St-Jean, Fras und Pinsec. Das Val d’Anniviers ist nun neu organisiert; gegenüber dem Zehnden Siders und dem Kanton tritt es in drei Gemeinden auf, unter welchen eine aus zwei Halbgemeinden besteht (was je nach Situation manchmal zu einem Total von 3 führt, manchmal zu 4):

· Chandolin und Luc

· Ayer, Combaz und Mission

· Grimentz und Vissoie

· St-Jean, Fras und Pinsec

Es ist klar, daß diese Teilung geographisch eigenartig wirkt, weil Grimentz und Vissoie nicht nur sehr weit voneinander entfernt liegen, sondern auch von einer recht großen Dorfschaft, St-Jean, getrennt werden – aber eigenartig ist auch das Interesse der Vissoyarden, die die Verbindung mit dem, wie es hitzköpfig einmal heißen wird, kulturell unvereinbaren Gletscherdorf Grimentz immerhin aus freiem Willen eingegangen sind (zuerst war vorgeschlagen worden, Vissoie Luc und Chandolin zuzuteilen); erst viele Jahre später (mindestens zehn), zu denen die Zeit der Franzosen gehört, also eine nicht in jeder Beziehung unglückliche, möchten die Burger des kleineren Ortes vom Vertrag zurücktreten, wogegen sich die Grimentzarden sperren. Für Grimentz zeigt der Vertrag eindeutige Vorteile, auf die nicht freiwillig verzichtet wird. Folglich ergeben sich zuerst eine Reihe von Zivilprozessen, dann solche vor dem politisch modernen Staatsrat (Conseil d’Etat). Diese Rechtsdokumente, die in Crettaz’ Buch in ihrer ganzen Überfülle kommentiert und gleichwohl Blöße gebend abgedruckt dastehen, zeigen die Anniviarden von einer schlechten Seite, bis zum äußersten verfeindet. Es ergibt sich für uns Heutige eine recht komische Sympathiekonstellation, indem man unweigerlich für das an der reaktionären Idee der Burgerschaft und am Feudalsystem orientierte Vissoie Stellung nimmt, weil es sich von Grimentz annektiert, entmündigt beziehungsweise entrechtet und ausgebeutet sieht. Grimentz seinerseits propagiert die modernen politischen Ideen, aber eben nur zum Schein, denn die offenbaren Interessen sind doch zu handfest, nicht nur die Besitznahme von Gütern Vissoies abzusichern, sondern darüber hinaus mehr Macht im Tal vis-à-vis den Konkurrenten Ayer und Luc einzunehmen. Es ist dies eine Macht, die nicht vertuscht oder abgestritten wird, sondern mit dem Hinweis auf eine notwendige Balance im Tal, das partout als Nomadensystem phantasiert wird, gar niemals vernachlässigt werden dürfte.

c) Der Widerstand nach 1817

Eine Folge des spezifisch anniviardischen Nomadensystems ist, daß in verschiedenen Dörfern die Bürger verschieden qualifizierte Rechte einnehmen, eigentliche Bürgerrechte durch die Communiers, Wohnrechte durch die Habitants ohne Eigentum oder Land- und Besitzrechte durch die Terrementiers mit und ohne Wohnrecht. Deswegen gibt es in der Zeit der Grossen Gemeinde Grimentz-Vissoie am kleinen Ort Vissoie neue Communiers, die nun als Vissoyarden gelten, aber von Grimentz herstammen. Was soll mit diesen geschehen, wenn Vissoie vom Vertrag zurücktritt? Sind sie nun nichts anderes als Fremde im eigenen Dorf geworden? Wie soll eine Gemeinde funktionieren, wenn ihr Zweck ausschließlich darin zu bestehen scheint, gewissen Personen in ihr gewisse alte Besitzrechte zu sichern?

In einem ersten Paukenschlag werden die Vissoyarden als Diebe denunziert: in ihrem Egoismus würden sie nicht sehen, daß der Wein der Commune gehört, nicht privatrechtlich den Communiers, folglich nicht nur den 15 alteingesessenen Vissoyarden, sondern auch den „neueingekauften“ Grimentzer Vissoyarden, das sind in diesem Falle diejenigen, die während der Großen Gemeinde von Grimentz nach Vissoie gezogen waren, sich an diesem Ort aber gar nicht speziell hatten einkaufen müssen, weil es in jener Zeit nach 1798 eben nur ein einziges, gemeinsames Burgerrecht gegeben hat. Doch diese Idee, bei der es nicht nur um Grimentzer Machtpolitik, sondern wesentlich um den Unterschied der Bürger- und der Burgerschaft geht, verleugnen die Vissoyarden unerbittlich. Das führt in der gegenseitigen Verfeindung zu dem Kuriosum, daß die alten Vissoyarden zwar denjenigen Mitbürgern, die ursprünglich aus Grimentz stammen, den Wein und auch den Nutzen aller anderen Fronarbeiten, ja sogar die Ausführung der letzteren (denn diese waren meist auch ein großes Besäufnis) verweigern, ohne Umstände aber denjenigen Vissoyarden anbieten, die in Grimentz wohnen und gegen die Trennung votieren, also eigentlich in diesem todernsten Gezänk als Feinde, zumindest als zum Feinde Übergelaufene agieren. [10]

Es bleibt bei dieser ständigen und inständigen Forderung, und in der Tat werden die paar Vissoyarden sich als eigene Gemeinde auf eigenem Boden wieder wie früher selbständig machen dürfen – zusammen aber mit den Grimentzer Vissoyarden, die, und das ist eben eine der Pointen des mittlerweilen dilemmatischen Streits, die alten bei allen Gemeindebeschlüssen überstimmen werden, sobald sie dank des Bürgerrechts ihrer Nachkommen, von denen nicht wenige in nächster Zeit den achtzehnten Geburtstag feiern, in der Mehrheit sein werden. Vissoie wird wieder frei werden, aber es droht bald in allen seinen Beschlüssen von Grimentzarden überstimmt zu werden.

In der Tat wird Vissoie 1820 endlich frei, um bereits 1823 die Freiheit, die keine war, wieder zu verlieren, weil es die Grimentzer Vissoyarden während der ganzen Zeit nicht in die Reben läßt: Also werden die Güter Vissoies in Siders durch einen Staatsratsbeschluß handfest bodenrechtlich geteilt, eine Hälfte den Grimentzer Vissoyarden, eine den alten Vissoyer Vissoyarden. Jetzt reißt der letzte Faden der Vernunft. Man hält sich ganz einfach nicht an die Verfügung, sondern beschimpft im Gegenteil den Staatsrat, indem man großmäulig mit dem Anruf eines ausländischen Verbündeten droht, und es werden die Reben alle zusammen mit über hundert Leuten von Ayer nicht etwa blindwütig zerstört, sondern fachgerecht für eine neue große Ernte bearbeitet. Communiers von Vissoie bei diesem Akt lustiger Anarchie: knapp zehn Prozent. Aber was soll der Ausbruch vernünftiger Unvernunft, was bedeutet die enorme Unterstützung durch die Leute von Ayer? Für sich alleine ist Vissoie äußerst schwach; mit den Grimentzarden hat man sich verkracht, und zwar auf ganz familiäre Art und Weise, also ohne Außenstehenden vorweisbaren Grund. Und allein diese in der Sturheit, also im Bodenlosen fundierte Zerstrittenheit ist Triebfeder für die seit zehn Jahren in den Dokumenten immer wieder formulierte innere Verbundenheit mit Ayer, dem objektiv großen Widersacher von Grimentz.

1824 wird durch den Conseil d’Etat die ganze Gemeinde, nicht nur ihr Lebensnerv Weinberg, in zwei Hälften geteilt, einen Teil verwaltet Grimentz, den anderen Ayer. Diese Lösung schaut zwar abstrakt formalistisch und böse aus, scheint sich aber für die untere Hälfte des Val d’Anniviers als recht günstig erwiesen zu haben. [11]

d) Seßhaft freies Vissoie nach 1897

Erst am Ende des 19. Jahrhunderts entsteht ein erneuter Widerstand gegen die formellen Verhältnisse, und zwar deswegen, weil die Bevölkerung in Vissoie, das als Burgerschaft vorher immer so klein war, stark angewachsen und zur Hauptsache, schon damals, im Dienstleistungssektor tätig war, also stärker mit dem Geldverkehr in Berührung kam als die Bauern. Daß sich die Zeiten geändert hatten, sieht man vielleicht am Beispiel des Planes, eine Eisenbahnlinie durchs Tal über Vissoie nach Zinal, eventuell mit einer Kurve nach Grimentz, aber dann jedenfalls unter dem Weisshorn hindurch bis nach Zermatt zu bauen (solche Bauprojekte steigerten sich im Alpenraum des 19. Jahrhunderts in einen blindwütigen Konkurrenzkampf, als sei das technische Planen kaum weiteres als das Kinderspiel im Sandhaufen).

Was die Vissoyarden jetzt wollen, ist ihrer Haltung vor hundert Jahren gänzlich entgegengesetzt. Sie wünschen eine moderne Munizipalgemeinde zu werden, in der nicht eine winzige, im Nebel der Tradition verirrte Burgerschaft Beschlüsse für ein immer größer werdendes und infrastrukturelle Investitionen erheischendes Gemeinwesen zu fassen hätte, sondern die aktive und desto seßhaftere Bevölkerung insgesamt. Der Walliser Staatsrat findet die Idee prüfenswert; es wird eine Kommission eingesetzt. [12]

Und Grimentz und Ayer, die großen und bösen Brudergemeinden (Frauen-stimmrecht gab es noch nicht beziehungsweise nur als Mitsprache von Witwen)? Sie zeigen sich in den ersten spontanen Reaktionen noch moderner als Vissoie, letztlich dann aber doch gleich borniert wie eh und je. Ihre Burgerratsmitglieder drängen darauf hin, im unteren Teil des Val d’Anniviers eine einzige Gemeinde zu errichten, mit Vissoie als ihrem Hauptort. Dieser Idee wird allseits zugestimmt, sogar auch von Vissoie selbst, da es für gewisse gesellschaftliche Unternehmen und Institutionen einfach von Vorteil ist, wenn allein schon durch die Größe der Gemeinde genügend Geld zur Verfügung steht. Doch die Bevölkerung dieser zwei Orte, und auch diejenige von St-Jean, verwirft das Projekt. Bei den nächsten Votierungen verhalten sich Grimentz und Ayer wie in alten Tagen: Wer bleibt der stärkere im Kampf um Vissoie? Also muß auch da gefragt werden, ob die Idee der großen Gemeinde überhaupt eine moderne war oder doch nur im Lichte der Moderne die alte der Macht um die Talmitte darstellte.

Wird in diesem Kuddelmuddel offizieller Schriftstücke der Weg letzten Endes doch noch frei für ein freies und modernes, funktionstüchtiges Vissoie? Halbwegs. Nach sechs Jahren ewigem Hin und Her, als bruchlos nur eines feststand, daß Vissoie zuwenig begütert sei, um selbständig wachsen zu können, wo umgekehrt die Art der Teilung immer wieder neu festzustehen schien und doch innert kurzem wieder geändert wurde – und wo auch die Vissoyarden schon mal dafür votierten, wieder Grimentz zugeteilt werden zu dürfen – kam es zu einer Sitzung, deren Absicht es war, Vissoie definitiv Ayer zuzuordnen. In ihrem Verlauf stellte aber – und erst dies führte zur definitiven Wende – einer der führenden Teilnehmer, der Departements-chef des Innern des Kantons Wallis, die Frage, ob eigentlich Vissoie heute nicht wie vor sechs Jahren noch den Wunsch hege, als eigene Gemeinde selbständig zu sein. Er habe das Gefühl, man müsse die Besitzverhältnisse noch einmal von Grund auf analysieren. Wegen des schief gewordenen Vertrauens in die Akteure und in die Akten von Ayer und Grimentz gelingt es nun schnell, die Verhältnisse im nomadisch auftretenden Val d’Anniviers so – und also ganz im Sinne des modernen und kapitalfreudigen Kantons – zu durchleuchten, daß der Erneuerung des Talhauptorts als einer modernen Munizipalgemeinde, bei der der Burgerbesitz mehr und mehr zur Folklore gerinnt, nichts mehr im Wege steht. Am 28. November 1904 wird der Ort Vissoie durch Walliser Staatsratsbeschluß unabhängig von Ayer und Grimentz; Vissoie wird eine selbständige Gemeinde.

Doch hat auch dieser Handel wieder sein unauflösbar Böses: Vergeblich bemühen sich die Burger Vissoies in den kommenden Jahren 1909, 1910 und 1932 ihre alten Burgergüter wieder zugesprochen zu bekommen, insbesondere natürlich die Weinberge. Es bleibt nichts anderes übrig, als mit dem Geld, das von Ayer und Grimentz an Vissoie überwiesen wurde, prosaisch neue zu kaufen. [13]

Zusätze

Führt die rezensierende Darstellung des Val d’Anniviers zu einer kritischen Erkenntnis, die deutbare Elemente der Entwicklung im Objekt freilegt und die weiterhin sich der Kritik stellen darf? Was wird mit der Form solchen Wissens gewonnen, die darauf aus ist, sämtliche herkömmlichen Aussagen aus dem stabilen Gefüge der Volkskunde, der Ethnologie, der Geschichte, des Sagenhaften und der Heiligenverehrung herauszuspülen? Gerade durch die Desillusionierung erwächst eine bescheidene Möglichkeit, den Protagonisten des Wissensobjekts den Respekt wieder zukommen zu lassen, der ihnen auch im verklärenden und schönen Vorurteil genommen wurde (der schlimmste Text? Guinand 1903). [14] Es braucht nun nicht mehr verdinglichend und gönnerhaft über die Anniviarden gerätselt zu werden, als was Besonderes sie denn zu begreifen wären: ihre Geschichte untersteht den groben Kategorien der Gesellschaft wie andere anderswo auch, im Übergang von Feudalzwängen zu den abstrakt-kapitalistischen der reinen ökonomischen und der reinen juristischen Vernunft. Nicht einmal die Bruderschaft du Saint-Esprit ist etwas Besonderes, da auch sie an anderen Orten in den diesbezüglich eigenen Formen immer wieder beschrieben werden kann, sehr eindrücklich in den Texten zum Lötschental: Blötzer, Chappaz 1979, Jossen 1994, Niederer, Stebler 1983. Daß die Fronarbeit als Besäufnis auch andernorts praktiziert wird, zeigt Stebler 1914, 75: „Bei jeder Mahlzeit erhalten (die Hauer des Ackerlandes [von Ausserberg]) so viel Wein als sie trinken mögen; per Mann rechnet man davon 3 bis 4 Liter täglich. Nach dem Nachtessen wird gesungen, gescherzt, gelacht, gespielt und nachher wohl auch ein Tänzchen gemacht, oft bis nach Mitternacht. Am andern Morgen beginnt das gleiche Tageswerk von neuem, und so täglich 3 bis 4 Wochen lang.”

„Schlechtes Wallis” ist ein Abschnitt, der dem nachzuspüren versucht, was insbesondere das politische Wallis einem schlecht erscheinen läßt; es zielt dort alles daraufhin, das Schlechte in denjenigen Aussagen zu deponieren, die von der Selbstvorstellung, der die Kritik abgeht, sich nicht absetzen können. Das Schlechte wird in einem Aussage- oder Sprechmodus gesucht, um von der wissenschaftstheoretischen Konstruktion der Mentalität und des kollektiven Bewußtseins freizukommen, die in nichts weniger Giftigem als der braunen antiaufklärerischen Suppe brodelt. Es muß aber unbedingt daran erinnert werden, daß im 19. und weit ins 20. Jahrhundert hinein nahezu ausschließlich Pfarrherren und Pater oder Priester Texte verfaßten, die doch den Sinn in sich zu tragen hätten, kritisch, distanziert und begrifflich vermittelnd über die Gesellschaft Auskunft zu geben, nichts weniger aber bewirkten als eben den Vollzug der Konstruktion einer Mentalität. Denn wer das trotz aller Bergbauernmüdigkeit wollte, lesend über die Gesellschaft nachzudenken, kam schnell genug vom Regen der dumpfen Religiosität, die die Kunst und die Kritik verhinderte, in die Traufe der manifest reaktionären Ideologie der Priesterschriftsteller. Und was diese Leute sich an Obrigkeitsphraseologien zu Schulden kommen ließen… und lassen… [15]

Zentral erscheint gegen den Schluß hin natürlich die Frage, ob das rezensierte Werk und die Arbeit des Autors überhaupt die Beschränktheiten der Walliser Historiker und Dorfchronisten hinter sich zu lassen imstande ist.

a) Crettaz’ Buch, das nur Rechtsdokumente im Zusammenhang des Dorfes Vissoie abdruckt und ausführlich kommentiert, ist nicht das Werk eines Historikers, sondern dasjenige eines kritischen Soziologen. Es gelingt ihm vielleicht sogar zu spielerisch, die materiellen und immateriellen gesellschaftlichen Hintergründe zum Sprechen zu bringen, aus denen die Streitigkeiten und anniviardischen Borniertheiten hervorgingen. Dieses Verfahren, Zentrierung auf ein einziges Dorf in einem Tal mit weit mehr als zehn und soziologische Kommentierung von Archivalien, schiebt beides, historische Eigentümlichkeiten wie Allgemeinheiten, zuweilen fahrläßig in den Hintergrund. Es scheint, man dürfe ohne weiteres dieselben neu betonen, damit die soziologistische Tendenz des Neuromantizismus, das Festmachen einer Handlung am Habitus und der Intention, selbst wieder kritisiert werden kann:

· Bei einer Betonung der drei Jahre des Wallis als Departement Frankreichs braucht nicht lange gerätselt zu werden, warum die Vissoyarden so lange gebraucht hatten, um gegen den Vertrag von 1798 aufzumucken: ihr Ort war in jener Zeit bedeutender Gemeindeort, der Vertrag in gewissem Sinne also außer Kraft.

· Bei einer Betonung des unglaublich strengen Winterjahres 1816, als Mitte April noch über zwei Meter Schnee auf den Dächern von Grimentz lag, braucht nicht lange gerätselt zu werden, wieso die Vissoyarden Grimentz als Gletscherdorf zu bezeichnen beliebten.

Bezüglich der allgemeinen Einstellung der Anniviarden gegenüber den Franzosen betont Crettaz Seite 44 zu Recht, wie die mythische Gesellschaft im Wechsel des Immergleichen lebt, wo das Neue immer schon gänzlich unerwünscht ist, weil es durch eine Art Transzendenz die Ganzheit der Ordnung stört. Aus diesem Grund können die Anniviarden die Revolution nur religiös deuten, als Bedrohung des katholischen Glaubens, also ihrer eigenen Lebensweise, ihres eigenen Lebenssinnes. Warum erwähnt er nicht die tatsächlichen Zerstörungen durch die Franzosen (wie die der Österreicher, die den Wallisern beistehen wollten...): Mund, Visperterminen, Chandolin près Savièse etc.?

b) Es darf auch bei Crettaz, dem kritischen, die Frage gestellt werden, ob die Kritik eine Form überhaupt hat annehmen können. Obwohl durch die Art der Fragestellungen die Fakten nicht isoliert einen leeren Raum bevölkern und obwohl auch die elaborierte Rhetorik viel dazu beiträgt, daß der stumpfe Charakter der andächtigen Dorfchroniken weit hinter sich gelassen wird, drückt sich der Autor um die Frage, ob dieselben Ereignisse und Strukturprozesse auch an anderen Orten möglich wären. Trotz viel geleisteter immanenter Kritik entsteht der Eindruck, das Tal, die schöne Heimat, solle, lustig, idealisiert werden.

c) Zumindest in den Nachfolgewerken bis 1993 rumort die quälerische Frage, ob seine volkskundliche Tätigkeit der Reaktion in die Hände spielt beziehungsweise mithilft, das alte Leben durch die Unterhaltungsgier auch im musealisierten Alpenraum zu vernichten – in der bloßen Konsumation der Lächerlichkeit preisgegeben aufzuzehren. Warum kann Crettaz nach so viel Einsatz nicht einfach Ja sagen zu seinem Werk und warten, bis auf Kritik sich reagieren ließe? Woher dieser breitgewalzte Selbstzweifel, wenn doch etwas Gültiges vorliegt, das sich kritisieren, also weiterhin deuten läßt? Trotz der theoretischen Anleihen bei Foucault orientiert sich Crettaz, thematisch gebunden, am orthodoxen Strukturalismus. Indem kein Bruch zwischen dem Alltag und den reflexiven Systemen der Kultur markiert wird, zieht sich alles, was mit sozialem Handeln zu tun hat, unter dem weiten Dach der „Kultur” zusammen. Die Exponate der Ausstellungen und die Dokumentationen historischer Handlungen, Tätigkeiten und Erzählungen sind dann immer schon Ausdruck der einen Kultur, die es zu entziffern gilt – als ihre scheinbar durchgebildeten Manifestationen. Auf diese orthodox strukturalistische Weise wird der analytischen Kategorie der Kultur äußerst viel zugemutet, und es steht so kein Zusatzapparat in Wartestellung – die Ökonomie, die Politik – der ihr Hilfeleistung zu bieten vermöchte. Da alle Handlungen als kulturelle konzipiert sind, kommt immer schon die ganze Kultur in Gefahr, wenn einzelne ihrer Teile ihren Sinn verlieren. Folglich kämpft im kulturindustriellen Reich des Donald Duck, das auf nichts anderes zielt als die Auflösung der kulturellen, verbindlichen Gebilde, Don Crettaz um den Sinn seiner Güter. Nur weil er ihren Sinnhorizont so eng verschnürt und sie alle zusammen ganz und gar als kulturelle verstanden wissen will, gerät er in den Selbstzweifel, selbst daran mitzuarbeiten, wogegen er seine Kraft einsetzt: daß aus dem Alpenraum kein Disneyland plastifiziert werde. Die Situation ließe sich, neben der durchgeführten Selbstkritik, weiter dadurch entkrampfen, daß nicht die dokumentierten Dinge selbst als kulturelle begriffen werden, sondern erst eben die Art ihrer Dokumentation, worin begrifflich sie, wie rudimentär auch immer, vermittelt sind. Nicht das Ankenfaß ist der Fait social, den die Museumsbesucher zu deuten hätten, sondern erst in einem breit ausgeworfenen Netz von kleinen und großen Museen, kleinen und großen Texten über die Geschichte kristallieren sich Gebilde heraus, die klar sich von der Kulturindustrie scheiden lassen und die darin als kulturelle gedeutet werden dürfen, daß sie einen Effekt auf ihre alten Eigentümer machen, der der Aufklärung nicht weiter ins Gesicht spucken müßte.

Endlich: Entsteht im Vollzug der Rezension ein Bild übers Val d’Anniviers, das mit der Realität korrespondiert? Ein Bild, das sich im Verlauf des Abschließens nicht festzulegen vermöchte und alles im Unentschiedenen beließe, spottete der Realität, sei es im Rahmen durchstrukturierter Voraussetzungen, sei es im anstrengungslosen Verfehlen identifizierbarer Artikulationsmomente. Dann kann man sich also endlich einigen: Ist das soziokulturelle Val d’Anniviers gegenüber den anderen Walliser Talschaften etwas Besonderes oder nicht? Die Bestandteile des strukturellen Zusammenhangs sind identisch im ganzen Wallis. Die Landschaft aber, geformt durch die allgemeine Alpenfaltung und die eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Gletscherbewegungen, bringt es mit sich, daß die Familien aus allen Dörfern gleichzeitig und gemeinsam ihre Aufenthalte in Sierre haben, dann in verschiedenen örtlichen und zeitlichen Etappen durchs Val d’Anniviers hindurch mehr oder weniger stark verstreut ihre Futter- und Getreideplätze bearbeiten. Die Totalität dieses Lebens, die eng sich verwebt mit der Landschaft, ist etwas Eigentümliches, das nur im Val d’Anniviers hat geschehen können. Daß die sozialen Akteure durch diese Eigentümlichkeit geprägt werden, ist eine Trivialität, die bejaht werden darf, nichtsdestotrotz ein Strukturmoment aber in äußerster Fragilität. Denn es scheint der Begriff der Solidarität, als eben das große Besondere der Anniviarden, zur Charakterisierung zweier anderer Begriffe instrumentalisiert werden zu müssen: zur Bestimmung der Burgergemeinde und des Nomadensystems. Dieser doppelte Erklärungsanspruch, einmal für ein Besonderes, das Nomadensystem, dann für ein Allgemeines, die Burgergemeinde, macht es allein schon fragwürdig, das Val d’Anniviers als eine Talgemeinschaft zu begreifen, die wesentlich sich abzusetzen vermöchte von den anderen im Alpenraum; es müßte zur Solidarität, die den Fakten gemäß auch im Val d’Anniviers keinem konstant langen Atem folgte, noch weiteres sich zugesellen. Vielmehr als im Immateriellen muß das Spezifische des Val d’Anniviers, das einem nichtsdestoweniger als augenfällig erscheint, so stark wie möglich auf die Topographie projiziert werden. Man muß in alle Täler des Wallis hineinkriechen, man muß auf alle Gipfel steigen und alle Kreten ablaufen, alle Pässe übersteigen und an allen exponierten Punkten hockenbleiben: man muß von überall sämtliche eigentümlichen Ökonomien und sozialen Praktiken anstarren, insbesondere die Möglichkeiten des Fußgängerverkehrs zwischen den Dörfern, wenn man etwas von der Eigentümlichkeit der Walliser Geschichte begreifen will. Und sie springen einen immer an, die Rätsellösungen, um im Wundersamen der Landschaft entweder banalisierend sich zurückzuziehen oder in neue Rätsel, in die unerbittlichen der Naturästhetik selbst, sich umzugruppieren.

Es muss noch eine Frage gestreift werden, die ebensosehr topologisch verankert ist, das Eigentliche des Val d’Anniviers aber überschreitet, indem sie den philosophischen und gesellschaftstheoretischen Blick ohne langes Federlesen auf den Misthaufen der Geschichte karrt, der Agrikultur nun um so vertiefter den Boden bereitet. Wegen des Mangels an Viehfutter konnten zwar im ganzen Alpenraum Tiere verkauft, aber die Herden der einzelnen Bauern nicht so groß werden, daß man diese reich nennen dürfte. Die Begrenzung des Reichtums ist eindeutig der Quantität und Qualität des Bodens geschuldet, der Begrenzung des Weidelandes, nicht der Qualifikation der Bauern oder der jeweiligen Gesellschaftsorganisation. Verbindet sich vor der Möglichkeit des Viehfutterzukaufs die Viehzucht und der Ackerbau mit dem Rebbau, so lastet nicht nur symbolisch sehr vieles in diesem, sondern auch ökonomisch. Der Gang durchs wilde Tal der Navisence – keine Folklore, reines Gesellschaftsleben.

[zum Inhaltsverzeichnis]

[1]

Weil das Val d‘Anniviers bis 1798 direkt dem Fürstbischof unterstand, hatte es einen Herrscher, der sowohl weit genug entfernt residierte, um nicht jederzeit eingreifen zu können, wie er aber auch stark genug war, damit das Tal in seinem Namen gegen Übergriffe seitens des Zehnden Siders sich zu wehren

vermochte.

[2]

Der Begriff des Nomadensystems, dem der bloßen Alpwirtschaft entgegengesetzt, drängt sich durch die Art der Selbstvorstellung der Anniviarden auf; wo er angesprochen und nicht selten in den rechtshistorischen Dokumenten angerufen wird, geht es um wechselseitigen solidarischen Beistand, hervorgebracht nicht

durch den guten Willen, sondern durch die Tatsache des gleichzeitigen Wohnens einer Familie in verschiedenen Dörfern. Doch geschieht dies mehr in der Selbstrepräsentation –

„Wir als Nomaden…“ – als daß der Begriff so schön ungebrochen in der schweizerischen alpinen Wirklichkeit möglich wäre. – Stebler verwendet den Ausdruck des Nomadenlebens ausgiebig in seinen Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Werken, die sich nicht aufs Eifischtal beziehen, sondern das Goms, die Gegend um Visp und das Lötschental zur Darstellung bringen. Der

Begriff der Transhumanz, der angebrachter scheint, gehörte zum ureigensten Arbeitsgebiet Steblers, und dennoch favorisiert er den exotischen. Sein Gebrauch ist vielleicht doch mehr der Sache entnommen als bloßer Effekt einer ethnologisch inspirierten Faszination.

[3] Bei Eigentumsfragen zeigt sich immer schon schnell die Eigenständigkeit der Dörfer. Bereits um 1600 kam es zwischen Luc und Chandolin, das auf lange Zeit hin noch keine eigene Gemeinde wurde, zu Streitigkeiten wegen der Nutzung von Gebieten, deren Zuordnung eben zu Luc oder zu Chandolin nicht präzise festzustehen schien (Zufferey 1973a, 110). Daß eine rege Aktivität auf dem Gebiet der Rechtsfragen seit je bestand, versichert Meyer 1914, 8, der um 1300 von durchschnittlich 137 Urkunden im Jahr fürs Val d‘Anniviers spricht.

[4] Möglicherweise war Croix, ein Ortsname, der nur bei Crettaz erscheint, ein wichtiger Platz um 1600. Aber es wurden sowohl mindestens dreihundert Jahre vor 1600 bereits Reben gekauft, wie auch ihre Lage recht verstreut war. Zufferey 1973a, 124: „En 1601, il y avait près d'une trentaine d‘Anniviards possesseurs de biens à Sierre; un quart de siècle plus tard, il y en avait plus de 200.“ Diese Stelle spricht auffälligerweise nicht von Gemeindeeigentum, sondern von Privatbesitz.

[5] Die Unklarheit der Besitzverhältnisse, die diesen Bürgerrechten zugrundeliegen, wird dann verständlich, wenn die Auflösung des Feudalsystems nicht nur in den Tälern, sondern allgemein als unendliche begriffen wird. Stück für Stück wurden Lehen „zurückgekauft“, mal vom Tal, mal von Gemeinden, mal von einzelnen. Selbstverständlich können die letzteren von neuem als „Lehnherren“ auftreten, wenn auch ohne den feudalistischen ideologischen Überbau des Schutz und Trutz. Das ist ein Tausch, der immer noch, in Europa, in Euroamerika, weltweit das Leben vergiftet, weil er sich gar nicht lösen will von der bösen Willkür, die in ihm steckt.

[6]

Zum Vergleich: Der Maler Lorenz Ritz schreibt 1849 über Sitten: „Die Stadt zählte (...) im ganzen: Bürger 470, Einwohner 893, Tolerierte 932, Studenten, Professoren, Juristen etc. 150, Professionisten, Arbeiter und Knechte 154, Mägde und Taglöhnerinnen 265, total 2964.“ (Gattlen 1961, 184) – Die

Kategorien sind also nur bedingt städtisch und modern einsetzbar, weil in der

„Stadt“ weniger der Besitz zu zählen scheint als das bewegliche (und vermehrbare) Einkommen, weshalb auch Aufenthalter ohne Rechte – die Tolerierten als diejenigen ohne Eigentum und ohne Gelegenheit, eines schon seit längerem „bebauen“ beziehungsweise für eines „arbeiten“ zu können – bereits als Masse sie zu bevölkern vermögen.

[7]

Mangel an künstlerischer Erfindungskraft. Mit den Klöstern in St-Maurice (ab 515) und auf dem Großen St. Bernhard (ab 980) sowie den Institutionen des Fürstbischofs und des Domkapitels in Sion waren die Voraussetzungen dafür gegeben, daß ähnlich wie

in Einsiedeln, St. Gallen, Paris etc. die Musik auch im Wallis nicht nur gepflegt, sondern dieselbe insgesamt durch kompositorische Aktivitäten auch weiter entwickelt hätte werden können. Man muß sich den geschichtsphilosophischen Druck auf die Musik zwischen dem sechsten und dem zwölften Jahrhundert, als die kunstvolle Mehrstimmigkeit einsetzte (und mit ihr zusammenhängend eine

Schriftlichkeit, die mehr ist als bloßes Werkzeug des Gedächtnisses), sehr einfach vorstellen: An Orten, wo die Musik jeden Tag über längere Zeit hinweg zu den gewöhnlichen, also pflichtmäßigen Tätigkeiten gehört, entsteht auch bei friedfertigen Temperamenten im Kloster- und Kirchenraum das Bedürfnis nach Abwechslung. Die verschiedenen Gebets-, Hymnen- und Messeformen der

christlichen Kirche unterstützen diese Begehrlichkeit geradezu, wenn auch immer, um der gefährlichen Hybris zuvorzukommen, das ästhetische Diktat galt (das mit der Ausnahme der indischen alle Hochkulturen um den Beginn der abendländischen Zeitrechnung herum befolgten), daß in der Musik die Idee der Schöpfung auf keinen Fall Fuß fassen darf, sie also nicht

individualpsychologische Gefühle ausdrücken sondern einem Zustand Stütze bieten soll, in dem die Sinne möglichst vom Irdischen abgerückt der himmlisch-göttlichen Sphäre zugewandt sind. In der gemeinschaftlichen musikalisch-religiösen Handlung geschieht dies so, daß a) alle den gleichen Text sprechen oder singen, b) einer spricht und/oder singt und die Gruppe auf dessen

einzelne Teile hin singt oder spricht, c) zwei Solisten aufeinander reagieren und die Gruppe als Chor antwortet, singend, sprechend, rezitierend, predizierend, lamentierend, sprechsingend etc. Da weder die Solisten noch der Chor aus Laien bestanden, konnten trotz der intendierten strengen Kodifizierung der liturgischen Abläufe Erneuerungen einzelner Teile immer wieder

problemlos eingeübt werden, sei es, daß bestehende Melodien mit neuen Texten unterlegt wurden (wodurch die Melodie auch bei bislang nicht vorgesehenen Gelegenheiten gesungen werden konnte), sei es, daß über bestehende Texte, die natürlich alle der Heiligen Schrift entnommen waren, neue Melodien gelegt wurden, vielleicht solistisch für ein Einzellied außerhalb der Liturgie,

normalerweise antiphonal und choristisch in einen Ritus eingebunden. Würden diese Gregorianischen Choräle, soweit sie sich, auch wenn sie meist Bestandteil eines größeren (musikalischen) Zusammenhangs sind, als Einheit voneinander unterscheiden, buchhalterisch aufgelistet, ergebe dies im ganzen mittelalterlichen Europa ungefähr 30‘000 Einzelmelodien – und keine scheint im

Wallis ihre Entstehung gehabt zu haben. Oder, falls dem in einzelnen Exemplaren vielleicht doch so gewesen sein soll, so gab es im Wallis doch nie einen komponierenden Kirchenmenschen, der während einer längeren Zeit seines Lebens Musik schriftlich geschaffen hätte (Stenzl 1972, auch Husmann 1965 sowie Leisibach 1979 und 1984). Was sich sonst über die tiefere, eigentliche Wallisermusik sagen läßt, bezieht sich alles aufs Val d’Anniviers (In der Gand 1931 – zum weiteren Rest: die Glockenspiele, die durch die Automatisierung heute leider nicht mehr viel Idylle und Spannung in der Luft der weiten oder engen Bergtäler erzeugen, analysiert aufschlußreich Vernet 1965, zum Hackbrett äußert sich Salzmann 1989, und die

Marschmusiken wurden bereits in einer anderen Passage gebührend untersucht). Allerdings: beinahe wäre von dieser wunderbaren Musik, die sehr leicht süchtig macht, nicht mehr viel übriggeblieben. Denn es bedurfte der Zugewanderten aus dem Luzernischen, damit sich die Musik im Val d’Anniviers ins 20. Jahrhundert retten konnte (Pont 1987, 95), eine Sippe im Tal heute, die sich

weniger mehr der Musik als der Motorenwelt verschrieben hat. Wie auch immer. Die Musik wurde exakt zweimal im Jahr gespielt, bei der frühjährlichen Instandstellung der Reben in Siders (wo alle Experimente, dieses besondere Gemeinwerk ohne Musik auszuführen, kläglich fehlschlugen) und kurze Zeit später an Fronleichnam in den Bergdörfern. Geprobt wurde jeweils eine Nacht vorher.

Daß die Kinder bei diesem Anlaß nur mit dem Schlaf zu kurz kommen, gehört zum musikpädagogischen System. In der Gand schreibt Seite 5f: „Das Zimmer war voll Frauen und Männer. In einem Bette schlief ein kleines Kind und in einem zweiten kämpften zwei nicht viel ältere gegen den Schlaf. Melly und Genoud setzten die Fluti an, Viacoz schlug die Trommel. Ein wahrer Kriegslärm

brach in dem engen, niedren Gemach los. Der Tritonus der Diane fiel schreiend ins Rasseln des Schlägers und ins Mitklirren der Fenster. Die Augen der Gäste leuchteten, die Kinder fuhren auf ihre Knie und ihre Hände. Mit geöffnetem Munde schienen sie die alten Weisen einzusaugen. Ich bin kein Freund von empfindsamen, volkskundlichen Abhandlungen und habe zu oft darüber in meinen

Vorträgen gespottet, um gerade an dieser Stelle die Haltung zu verlieren, die diese Abhandlung erheischt; will ich aber ehrlich sein, dann muß ich gestehen, daß ich das Gefühl hatte, man trommle und pfeife diesen Anniviardenkindern die alten Weisen eine ganze Nacht hindurch ins Ohr.“ Das ist gänzlich korrekt gehört: Der wilde Tritonus, der der christlichen Musikästhetik so

viel Kopfzerbrechen machte, weil er an die griechisch-heidnische Musik erinnerte, ist unumstößlicher Bestandteil des Anniviardischen Musiksystems. Soll Anniviers der Maqam Arbeitsgruppe um Elsner, Powers, Jung, Pacholczyk, Burkhardt Quereshi und Kuckerts, die das versponnene musikethnologische Erkenntnisziel verfolgt, sämtliche Varianten und Variabilitäten modaler Musikproduktion

zu kartieren, als noch fehlendes Forschungsobjekt anempfohlen werden? Was die Ohren spontan fordern, untersagt das Ding dazwischen. Denn der lydische Kirchenmodus (oder der indische That Kalyan), in dem alle Flötenstücke erklingen, ist keiner des Bewußtseins, der sich von anderen abzusetzen vermöchte – sondern verdankt sich allein der technischen Beschränktheit der Fluti. So

forsch auf diesen die übermäßige Quart gepfiffen wird, als wie die Murmeltiere auf ihr Leben hinzuweisen scheinen, so sanft singen die Mädchen die reine Quart, wenn dasselbe Stück, was allerdings nicht zu oft vorkommt, mit der identischen Melodie als Lied gesungen wird (Musikkassetten Pont 1989 a und b).

[8] Ob die Verabschiedung des Feudalismus innerhalb der Grenzen einer Bauerngesellschaft ein großer Befreiungsschlag war, ist nicht gewiß, denn die militärischen Verpflichtungen sind um nichts geringer geworden.

[9] Etwas luftig steht noch die Forderung an die Gemeinden im Raum, nach der jede ohne Rücksicht auf die Größe Steuern zu zahlen und Soldaten zur Verfügung zu stellen hätte. Daher findet sich auch in jener Zeit schon die Idee, aus dem ganzen Tal eine einzige große Gemeinde zu machen.

[10]

Die dunklen Mächte über Vissoie – Grimentz und Ayer – können nur um so düsterer ihre Kräfte spielen lassen, als sie vom Ort des Leidens aus gar nicht gesehen werden.

[11] Man muß bei einer solch qualitativen Aussage sich natürlich klarmachen, daß nur offizielle Schreiben der Burgerräte, Gemeindepräsidenten, Advokaten und des Walliser Staatsrates als Quellen vorliegen. Es gibt keine persönliche Briefe, keine Kunstwerke, keine Privatchroniken o. ä., was mehr über das Lebensgefühl ganz streng bezüglich der dargelegten Frage aussagen würde.

[12] Die administrative Munizipalgemeinde wird durch (Einkommens-)Steuern finanziert, die feudale Burgergemeinde versteht sich wesentlich als Solidargemeinschaft mit Fronarbeit. Als das Wallis für drei Jahre französisches Département du Simplon war, errichteten die Franzosen bereits Munizipalgemeinden, die mit jenen vorerst klanglos wieder verschwanden. Am 20. April 1811 trifft im Val d‘Anniviers aus Sion ein Schriftstück an die zwei Maires von Luc und Vissoie [!] ein, wo es auch heißt: „Rappelez-vous toujours, Monsieur le Maire, qu‘il n‘y a plus ni bourgeois, ni communiers, ni habitants, ni tolérés, mais des citoyens qui tous également peuvent prendre part à l‘administration et doivent aussi participer à tous les droits de citoyens français.“ (Zufferey 1973b, 74)

[13]

Bei so viel Empirismus darf ein Klangbeispiel nicht fehlen, das eine Vorstellung davon vermittelt, mit welch knalliger Witzigkeit zu gewissen Zeiten die Streithähne im Val d‘Anniviers aufeinander losgingen.

La colère du guide

Je voudrais vous raconter une anecdote de la profession de guide. Le métier de guide est dangereux et pénible. Dans le temps, les guides attendaient les clients à Zinal. Ils ne montraient pas aux cabanes sans être engagés pour une ascension. Parfois, ils

participaient à des sauvetages comme membres des colonnes de secours. Un beau jour, un alpiniste sans guide dévissa au Besso et se tua. Alors, la colonne de secours formée de guides se mit en branle. Arrivés sur les lieux de l’accident, ils récitèrent d’abord une prière. Puis, subitement pris de rage, l’un des guides saisit le mort, le dressa et lui botta les fesses en lui

disant: „Tu sauras pour une autre fois qu’il ne faut pas entreprendre une ascension sans engager un guide!”

Lé razé dö guidè

Blague en patois de Vissoie par Joseph Savioz

Io vödraïo vo conntâ öna pétécta congta chöc lo méhiè dè guidè. Vo chadè qué lé méhiè dè guidè l’è donziroö è pèingnégblho. Dö tèing, lé guidè é rèchtavonn èn Tsénâ por atèndrè lo cliiann. E l’alavonn pa chöc po rèn in la cabana;

l’alavonn pa chöc chèing lo cliiann; ou adonn l’alavonn comè l’aïè bèjonn d’öna colona dè sècour. Ong bé zor, l’èn-d-a öng qu’é chè fotöc ba dö Bècho; l’a cöpèla! Béing sör, l’irè mor! Adonn, l’ann fé vènéing la colona dè sècour. Comè chonn arrèva chöc, l’ann d’abor fé öna prèièré. E pouè, à öng dè hloö guidè, li è

vènöng tra razé; l’a apélia lo mor, lo l’a lèva, li a föma öng coö dè pia ö dèrri è li a dét: „On’âtré coö, t’aprèndré à pa mé alâ chèing guidè!” (Pont 1981, 127)

[14]

Das Märchen von der wilden Abstammung der Anniviarden hat dröge der Genfer Kirchensänger Bourrit 1781, 189ff in die Welt gesetzt: Die nomadisierenden Hunnen aus China (und die Alanen aus der Tatarei) hätten nach dem Tod Attilas und im Zuge ihrer Verfolgung durch die Europäer sich in die

unzugänglichsten Täler zurückgezogen, wo die Lebensweise noch heute von ihnen zeuge, weil die Missionierung so lange zurückgewiesen worden sei. Da die Franzosen offenbar wenig Zeit für Aufklärungsarbeit einsetzten, blieb in der Literatur dieser Ursprungsmythos von Anniviers erhalten, zumal die Eingeborenen beim Einzug der ersten Touristen mit ihm kulturelles Kapital zu

häufen pflegten. Die nächste Runde läutete fett und deutsch der Ungare Fischer 1896 ein, dessen Schund aber schnell und einfach unter den Rezensionen begraben werden konnte, weil alle distinkten Elemente, die er exponiert, im ganzen weiten Alpenraum das Leben organisieren. Ein Flashback blitzt erst wieder bei Musznay 1980 auf: Da dem Autor der Sinn für die Unterscheidung zwischen

dem Allgemeinen und Besonderen gänzlich abgeht, bewegt sich seine Logik ständig auf der Ebene, wo die Tatsache, daß die Anniviarden sprechen, ein Beweis dafür ist, daß sie von den Hunnen (die seit Fischer natürlich zu Ungaren mutierten) abstammen, da auch diese gesprochen hätten. Ein Text zum Böswerden.

Und als Entlastung? Angesichts der Tatsache, daß die Schönheit des Tales auch unter dem aktuellen Tourismus und der forcierten Wasserstromwirtschaft keinen Schaden leidet, außer dem vielleicht, daß Grimentz und St-Luc in die Breite zu gehen drohen wie pubertierende Amerikanerinnen,

die sich nur von Coca Cola und Hamburgern ernähren, vermögen es immer noch einzelne Texte oder bloße Passagen daraus, einen Schlüssellochblick freizugeben, der alle regressiven Illusionen überblendet. Mit scharfem Skalpell analysiert Schleiniger 1938 das Tal – und man will die Geschichte des großen Alkoholismus und der Fahrlässigkeit gegenüber der epidemischen Tuberkulose gar

nicht weitererzählen. Auch Salamin 1987 ist ein Werk, das ganz dem Autor und der Zeit gehört: Im ersten Teil wird ruhig und objektiv die Transhumanz geschildert, als ob die Akteure den Begriff des Nomadisierens entgültig aufgegeben hätten (mit dem Auto wurde er dann sowieso zu Tode gefahren), im zweiten einigermaßen unerträglich die Kindheit bei den bigotten Ersatzeltern

Großmutter und Tante erzählt, denn er war bereits das elfte Kind der Familie. Komplett desillusioniert sieht sich der Leser im dritten Teil mit dem Älplerdasein konfrontiert, wo das höllische Leben des Zehnjährigen auf der Alp in Moiry mit einem Sadisten zusammen geschildert, oder, endlich, ausgekotzt wird.

[15] Guntern 1988. Der ganze Band ist diesen deutschsprachigen Geschichtsschreibern gewidmet. Selbstverständlich ist auch der hier strapazierte Gegeninformant zu Crettaz, Dr. Erasme Zufferey, ein frommer Priester gewesen (und Mitglied der Société d‘Histoire du Valais Romand), 1883 in Vissoie geboren, 1912-1923 daselbst Vikar unter dem strengen und als Polizisten verschrieenen Pfarrherrn Joseph Francey. Gegen diesen wurde öffentlich protestiert, weil er sowohl die Bevölkerung wie den geliebten Vikar schikanieren würde – doch setzte er sich durch, und Zufferey verließ das Tal, fünf Jahre mit einer Stelle als Spitalpfarrer in Siders, dann ohne Arbeit wieder in Vissoie. Er stirbt Ende November 1931 von Meiden herkommend auf der Seite des Val d‘Anniviers beim Pas de Boef, auf vereisten Pfaden, nachdem er wegen allerhöchster Geldnot ausnahmsweise eine Aushilfsstelle in Ergisch hat betreuen dürfen (Preiswerk 1983, 147 und Michel Salamin in der Einleitung von Zufferey 1973). – The present-day philosopher still refuses to die (Varèse et al.). Mögen die Pfarrherren intellektuell auch kaum jemals über jeden Zweifel erhaben gewesen sein: Ein Land, das seine Kopfarbeiter so elendiglich auf dem Glatteis umherrutschen läßt, bewegt sich mit der ganzen ihm eigentümlichen Superstruktur bös über den Abgrund hinaus.